Vous êtes ici : Accueil ⇢ Culture et Loisirs ⇢ Patrimoine architectural

Patrimoine Architectural

Sur la presqu’île de la baie des Fourmis à Beaulieu-sur-Mer, Théodore Reinach choisit pour sa demeure un lieu proche de l’antique port grec d’Anao. Le style est inspiré d’une maison grecque de Délos, située entre la seconde moitié du IIème siècle et le début du 1er siècle av. J.-C.

Conçue sur le modèle des maisons nobles de l’Ile de Délos au II° siècle avant J.C., la Villa Kérylos est une invitation au voyage au cœur de l’antiquité grecque. Tout, de l’organisation des espaces au raffinement de la décoration, a été conçu dans le but de recréer l’atmosphère d’une luxueuse villa grecque.

A l’image des habitations méditerranéennes, la Villa Kérylos s’organise autour d’un péristyle, vaste cour centrale entourée de douze colonnes monolithes en marbre blanc de Carrare.

Entièrement meublée, la Villa reconstitue jusque dans les moindres détails le raffinement de la décoration des palais grecs antiques. Le mobilier d’une élégance raffinée est l’un des aspects les plus remarquables.

Autour de la villa, le jardin offre une vue splendide sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat et ses magnifiques demeures. Il présente un choix harmonieux de végétation grecque : oliviers et vignes, grenadiers, caroubiers, acanthes et myrtes, lauriers-roses et iris, pins et cyprès, palmiers et papyrus recréent l’atmosphère grecque, sous le soleil de la Côte d’Azur.

Plus d’informations sur les horaires et les tarifs ici.

Les billets sont à prendre de préférence en ligne sur le site des monuments nationaux : cliquez ici

Dès 1891, alors que Beaulieu accédait au statut de commune, la demande de création d’un casino fut présentée, en vain.

En 1901, une tentative rocambolesque débuta avec l’ouverture d’un Pavillon de Beaulieu qui fonctionna parfois sans autorisation, de telle sorte que l’établissement finit par être rasé.

De nouveaux projets furent soumis ultérieurement, mais ce ne fut qu’avec le décret du 11 mars 1922 érigeant Beaulieu-sur-Mer en « station climatique » que l’ouverture d’un casino fut envisagée sérieusement.

L’établissement fut finalement inauguré sous le mandat de François de May, en janvier 1929. Il porta le nom de Villa des Fleurs mais, à peine ouvert et malgré un succès éclatant, il ferma ses portes du fait de la crise économique mondiale.

De fait, il ne fonctionna véritablement qu’après la Seconde Guerre mondiale. Le casino est devenu depuis propriété de la ville et dispose d’une salle de jeux avec vue mer, un restaurant au rez-de-chaussée ainsi qu’une salle de concert dans lequel se déroulent de nombreux événements tout au long de l’année.

En 1882-1883, Joseph Durandy acquit un terrain sur lequel il fit construire une maison surélevée d’un étage. Une décennie après, la villa Durandy fut louée durant la saison d’hiver au grand-duc Pierre de Russie. En 1895, ce fut la famille Salles-Eiffel qui y séjourna en villégiature.

L’ingénieur Gustave Eiffel s’en éprit au point de l’acheter au nom de son gendre, Adolphe Salles, son collaborateur dans la construction de la Tour.

La demeure, appelée dès lors villa Salles, fut augmentée d’un étage et un cloître fut érigé côté mer.

Après le décès de Gustave Eiffel en 1923, sa fille Claire Salles continua de fréquenter durant les vacances cette villa qui resta dans la famille jusqu’en 1977. Elle fut vendue cette même année et prit alors le nom d’hôtel-résidence Eiffel, avant son agrandissement en 1981. Depuis 2008, date de sa revente, l’établissement est en attente d’un projet de réouverture.

Ce palace ouvrit ses portes le 1er janvier 1899, après avoir été construit en un temps record pour l’époque : seulement 2 ans !

Rareté et luxe suprême, les salles de bain étaient alimentées en eau de mer réchauffée. Les grands de ce monde le fréquentèrent régulièrement durant la saison d’hiver : le Prince Louis Napoléon, le Prince héritier Alexandre de Serbie, la Reine Marguerite d’Italie …

Sa renommée fut quelque peu ébranlée à la suite d’un incendie qui se propagea par les cuisines en avril 1911 et qui ravagea entièrement la toiture… Le Bristol perdit son allure de château anglais, le dernier étage étant alors rasé au profit d’un toit plat. Puis les nécessités économiques, la disparition des grandes familles de l’Europe, conduisirent à la vente par appartements en 1954.

L’architecte danois Tersling réalisa La Rotonde en 1899 répondant à la demande d’une salle à manger supplémentaire de l’Hôtel Bristol pour le thé dansant de l’après-midi.

Inaugurée en 1904, La Rotonde se présente sous la forme d’une salle circulaire à absides vitrées, coiffée d’une coupole à pans coupés.

Le Bristol servit dès 1914 d’hôpital pour les blessés de la Grande Guerre et La Rotonde accueillit en 1945 l’ambulance chirurgicale Hadfield Spears, à l’occasion des combats de la lère DFL dans le massif de l’Authion. Il reçoit 932 blessés jusqu’au 14 avril 1945, 1500 blessés et malades jusqu’au 25 avril.

Laissé à l’abandon après la guerre, puis devenu propriété de la commune en 1982,

L’établissement a été depuis restauré et abrite à l’heure actuelle le Circé.

Le « Lawn Tennis club de Beaulieu » fut créé par Sir Blundell Maple sur des terrains qui lui appartenaient et jouxtant l’hôtel Bristol.

En 1921, le Lawn tennis club de Beaulieu accueillit la « grande » Suzanne Lenglen pour un match l’opposant à l’Australienne Miss Ryan.

Immédiatement après la première guerre mondiale, la direction du Bristol organise des « Tournois Internationaux de Tennis » qui connurent une grande notoriété. Il arrive que le duc de Connaught, fils de la Reine Victoria, remette lui-même la coupe Bristol au vainqueur. Les plus prestigieuses raquettes s’y opposaient en des rencontres inoubliables sur une terre battue d’exception.

Au cours des hivers 1947-48 la présence quotidienne du Roi Gustave V de suède, qui joue à plus de 80 ans, apporta une touche supplémentaire au prestige déjà grand de ce remarquable complexe.

Aujourd’hui, ouvert à l’année, les 8 courts de tennis en terre battue accueillent chaque année de grandes compétitions dont le Tournoi I.T.F. junior grade 1 en avril.

Anciennement nommé Hôtel des Anglais, il fut construit en 1885, et compte parmi les premiers hôtels de la ville.

À son origine, un toit plat chapeaute l’édifice. Rapidement ce dernier fut remplacé par un étage supplémentaire recouvert d’ardoises et orné de fenêtres en lucarne.

À l’époque, l’hôtel est à la quintessence du secteur hôtelier en étant l’un des premiers établissements à s’équiper de toilettes en porcelaine blanche. Son ascenseur est alors hydraulique, si bien que des riverains reprochent à l’hôtel le déversement de ses eaux usées dans leur secteur.

Sa clientèle est avant tout étrangère. Nombreux sont les Anglais et les slaves qui y séjournent.

Dans l’entre-deux-guerres, le Duc de Connaught, fils de la Reine Victoria et citoyen d’honneur de Beaulieu-sur-Mer, a ainsi l’habitude d’y descendre en hiver. En 1939, l’édifice est vendu par appartements.

Le train arrive en 1864, peu de temps après le rattachement du Comté de Nice à la France. Mais la ligne PLM ne rallie Nice à Monaco que le 18 octobre 1868. Elle est doublée en 1893, le train étant alors un moyen de transport très en vogue pour tout le gotha de la vieille Europe ; cette ligne transporte notamment une haute aristocratie russe venue se refaire une santé à l’occasion de villégiatures.

Le train mettait 5 jours de Saint-Pétersbourg à Nice. La gare de Beaulieu présentait la particularité de posséder une voie de garage où était dételé le wagon personnel d’Hippolyte Marinoni ou celui du roi des Belges, Léopold II, souverain du Congo. Il était dit que pas un seul train ne manquait l’arrêt de Beaulieu; en 1907, près de 80 trains passaient et s’arrêtaient à cette gare, soit un train toutes les 10 minutes.

Inauguré en 1904, ce kiosque de plan circulaire, couvert par une coupole surmontée d’un épi de faîtage, porté par des colonnettes en métal, s’inscrit dans le projet de création d’une place publique voulue par Eugène Gourdin, maire de Beaulieu de 1900 à 1904.

Le Kiosque, fabriqué par les ferronniers d’Art Gianetto et son contremaître Fassio, trônait au milieu d’un square permettant à l’orchestre local « La Renaissance » d’y jouer régulièrement. À la mort d’Hippolyte Marinoni, la place prend son nom, avant d’être rebaptisée en partie place Charles de Gaulle en l’honneur du général. Celui-ci a séjourné en 1945 à Beaulieu avant de prononcer le discours de Nice qui a lancé la bataille de l’Authion. Le kiosque trône aujourd’hui au milieu de la Place Marinoni où se tient un marché.

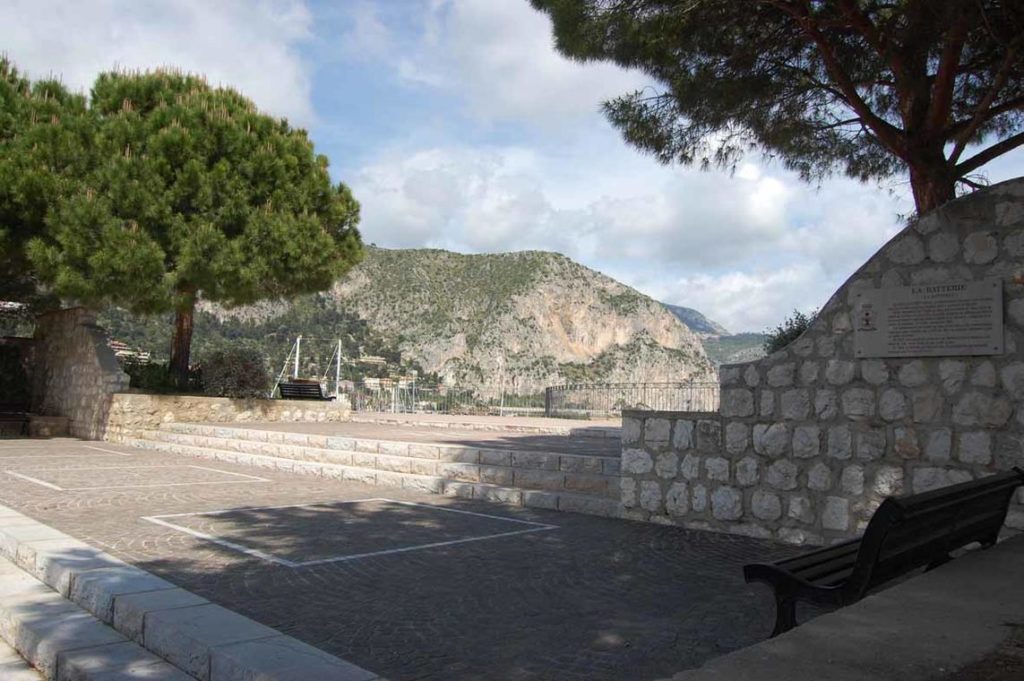

Au début du XVIIIème siècle, ce promontoire est doté d’un modeste ouvrage fortifié établi par Vauban, dont il subsiste un éperon. Après l’annexion du Comté de Nice par la France en 1860, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau système de défense du littoral, le gouvernement impérial édifie la Batterie de Beaulieu, composé d’un poste de douanes et d’un fortin, achevé en 1862.

Cet emplacement se trouve au sein d’une riche zone archéologique d’époque gallo-romaine, qui a livré en 1897, au Dr Johnson Lavis, un vaste cimetière.

En 1905, une partie de ce terrain est destiné à la réalisation d’un hôtel de ville, d’une école et d’un jardin public.

En 1944, la Batterie est détruite lors de l’évacuation du territoire berlugan par l’armée allemande. Il reste un théâtre naturel qui offre une superbe vue sur le port de plaisance et les falaises qui entourent la commune.

Cette ancienne maison de campagne, appelée Gassin, est transformée en 1882 en école communale avec logement pour l’instituteur. En 1891, avec l’accès de Beaulieu au statut de commune, l’édifice est partagé, recevant également les institutions municipales. Il est d’ailleurs un temps reproché à l’instituteur Falicon de cumuler son rôle éducatif avec celui de secrétaire de mairie. La bâtisse étant devenue trop petite, une aile fut ajoutée après la Seconde Guerre mondiale et une extension fut réalisée en 2007.

Le blason de la commune est visible sur la façade ouest de l’hôtel de ville : soleil et olivier, avec la devise « Pax in Pulchritudine », la paix dans la beauté.

A l’origine olivaie séculaire du domaine de Marinoni, ce jardin a été acquis par la commune en 1934 par le maire François de May. L’implantation de l’olivier est intimement liée à la vie et au développement de Beaulieu, comme l’indique son appellation antique d’Olivo.

L’agglomération compte quatre moulins à huile au XIXème siècle, dont certains se situent à la place du Métropole et du Casino. À cette époque, une variété de l’espèce du pignou, gigantesque olivier de 12,40 mètres de circonférence fait l’admiration de tout le comté de Nice. Hélas le 26 avril 1880, un fou, Jean-Baptiste Cucurnia, y met le feu !

Cet espace de 6 000 m² complanté de 100 oliviers centenaires est aujourd’hui un jardin public. Il accueille de nombreux évènements tout au long de l’année, dont le festival « Beaulieu-la-Nuit » cet été.

Cette statue rend hommage à Hippolyte Marinoni (inventeur de la presse rotative), bienfaiteur et ler maire de la commune en 1891. Il démissionne de cette fonction quelques jours après, préférant rester simple conseiller municipal et financer de multiples projets d’intérêts communs. C’est à lui que Beaulieu doit son détachement de Villefranche en 1891.

Cette œuvre était constituée d’un socle pyramidal couronné par un buste en bronze sur des plans établis par l’architecte Carlo avec une sculpture de Fabio Stecchi. Il réalise notamment les quatre statues de la Tour de I’Horloge à la gare de Lyon (Paris), les deux sculptures de l’entrée du casino de Monte-Carlo ainsi que des bustes de célébrités comme Gustave Eiffel, Frédéric Mistral et, ici, Hippolyte Marinoni.

Le buste de bronze a été envoyé à la fonte en 1942 pour en faire un boulet de canon puis a été remplacé par un buste en marbre.

Cet édifice fut bâti à partir des plans du Temple Moore dès 1893 sur un terrain offert gracieusement par Sir James Livesey pour permettre à la communauté anglaise de pratiquer le culte anglican.

En 1904, deux bas-côtés et un clocher sont rajoutés par l’architecte Aaron Messiah.

La deuxième guerre mondiale n’a pas épargné ce monument qui dut faire face à de nombreux dégâts à la suite d’une bombe traversant toit et plafonds en août 1944. Il faudra attendre 1950 pour que le toit puisse être réparé.

Cette église appartient toujours à la communauté religieuse anglicane.

Au 19ème siècle, la population berlugane augmenta rapidement (>1300 hab.) et les touristes furent de plus en plus nombreux, d’où la nécessité de disposer d’une plus grande église que celle de Sancta Maria de Olivo.

Les hôtes français et étrangers qui passaient l’hiver dans la commune contribuèrent au financement de la nouvelle église. Le premier projet présenté par l’architecte Joseph Bovis fut celui d’une chapelle gothique mais ne furent repris sur le plan

définitif, que quelques éléments de la façade. Sous la conduite de l’abbé Giletta, une souscription fut lancée pour en financer les travaux. Un des bienfaiteurs fut Hippolyte Marinoni et la communauté étrangère se distingua par l’abondance de ses dons, et ce, sans distinction de religions. Faute d’argent, le clocher central et ses deux clochetons ne furent cependant pas édifiés.

La première pierre fut posée 1899 et l’église bénie en 1903. Le porche actuel fut terminé en 1927. Par le biais d’une association, l’abbé Giletta réussit à soustraire l’église à la loi de la séparation de l’Église et de l’État, et le sanctuaire est

toujours un bien diocésain.

La chapelle Sancta Maria de Olivo a été construite sur les ruines d’un temple païen du XIème siècle. Citée dès 1075 dans le cartulaire de la Cathédrale de Nice, elle est probablement antérieure à cette date. En 1078, elle passe sous l’autorité de I’Abbaye de St Pons. Elle retourne un temps sous la tutelle de la Cathédrale de Nice, à laquelle elle procure de substantielles dîmes. En 1823, un décret de Mgr Colonna d’Istria, évêque de Nice, l’érige en paroisse indépendante de Villefranche et de Saint-Jean. A la construction de l’église du Sacré-Coeur, ce bâtiment est laissé à l’abandon et la commune le récupère à la suite de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État.

Elle est aujourd’hui un lieu d’exposition de peintures et sculptures.

Fondée par le niçois Pierre Lautier, La Réserve fut, à ses débuts, un restaurant qui tira son nom des réserves de poissons et de crustacés contenus dans ses bassins emplis d’eau de mer. À la Belle Époque, le pilote d’hydravion Auguste Maicon proposa ses services à la riche clientèle de La Réserve, où un ponton fut aménagé à cet effet. Ces baptêmes de l’air se terminèrent parfois par un bain forcé, comme c’est le cas, dans la baie des Fourmis, pour la baronne Vaughan, maitresse du roi des belges Léopold Il, et ses deux fils…

Fidèle des lieux, le milliardaire James Gordon Bennett instaura un service de mail coach entre Nice et le restaurant, qu’il dota en outre du premier numéro de téléphone, le 01. Afin de pallier le manque de transports locaux, qui entrave le développement touristique du site, un bateau à vapeur assure le service régulier entre le port de Nice et la baie de Beaulieu. Très tôt, l’endroit devient le restaurant des rois. Rénové en 1945, le restaurant connait dès lors un nouvel essor. Fréquenté par une clientèle internationale, l’établissement devint un palace prisé de Mistinguett, Rita Hayworth, Clark Gable, Charlie Chaplin, Sir Thomas Lipton, Paul Newman, Walt Disney, Robert Redford..

Il est aujourd’hui l’un des plus grands palaces de la côte d’Azur.

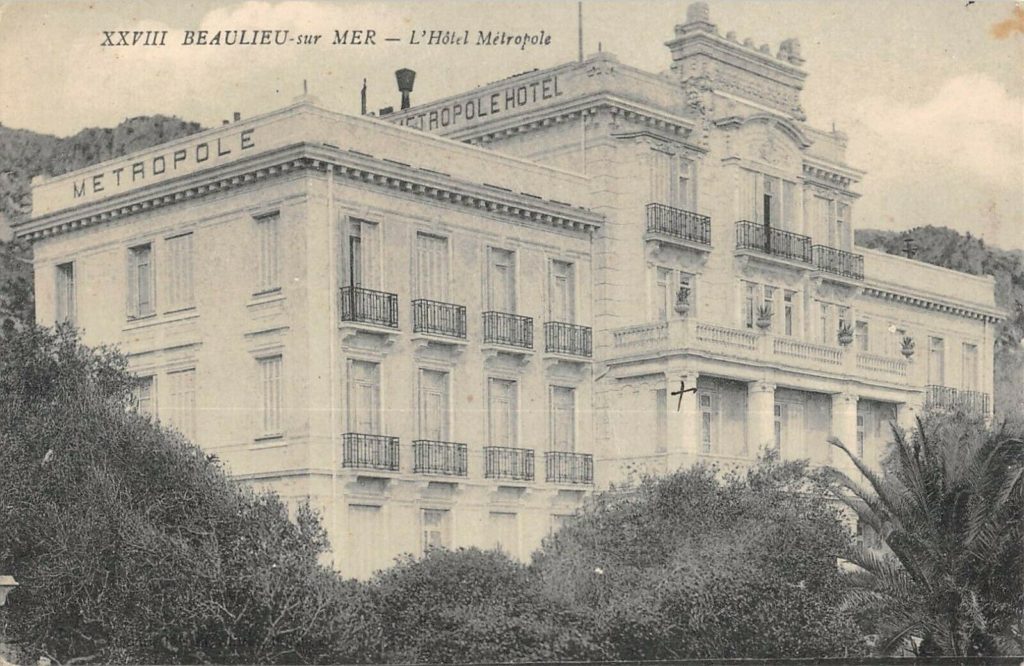

L’hôtel est fondé par Charles Ferrand, né en 1856 à Grillon (Vaucluse). En 1896, il est appelé à Nice pour ordonner et diriger le banquet en l’honneur de la visite du Président de la République Félix Faure. Si le Métropole ouvre ses portes en décembre 1891, il n’est inauguré qu’en 1892. À l’origine, Ferrand s’associe avec Ferrari pour gérer les 2 établissements les plus prestigieux, le restaurant la Réserve et l’Hôtel le Métropole. Parallèlement à ce palace, Ferrand est, depuis 1900, directeur-propriétaire du café-glacier-restaurant du Grand Cercle d’Aix-les-Bains. En 1902, les 2 associés se séparent à l’amiable et Ferrand garde le Métropole.

Au fil des années, l’hôtel connaît divers remaniements, surtout internes, mais il conserva sa façade d’origine. Depuis sa vente en 2008, il connaît des déboires liés à sa rénovation et à sa réutilisation.